都立旧岩崎邸庭園サービスセンター長の松井修一さん

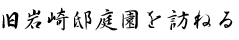

三菱財閥初代社長 岩崎彌太郎

(三菱広報委員会刊「みつびしプロフィール」より)

都立旧岩崎邸庭園サービスセンター長の松井修一さんにお話を伺いました。

Q.東京都国分寺市にも、かつて岩崎家の別邸であった殿ヶ谷戸庭園がありますね。

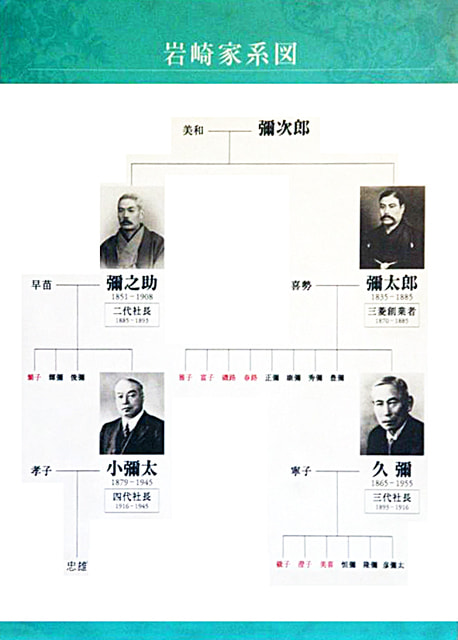

松井: 殿ヶ谷戸庭園は、岩崎家二代目当主久彌氏の長男彦彌太氏の代、昭和4年に別邸とされました。彦彌太氏は造園にも造詣が深く、殿ヶ谷戸庭園は「もっこくの庭園」とも呼ばれています。木斛(もっこく)は常緑で木肌が非常に柔らかく庭園の王様と言われる樹木です。殿ヶ谷戸の傾斜を生かした造りに湧水も湧いていますし、庭園としては非常に良い造作ではないのでしょうか。現在、都立の九庭園の中でも、四庭園が岩崎家のものでした。現在は、これらはすべて東京都が管理しています。ここ岩崎邸庭園は、戦後処理の中で、国有財産化された後に、東京都に移管されたという経緯があります。

Q.戦前はこちらが岩崎家の本邸だったのでしょうか。

そうです、ここが岩崎家の本邸でした。本邸になる歴史的な経緯もあるのですが、三菱財閥の創始者岩崎彌太郎氏が明治11年(1878)に越後高田藩の榊原家の江戸屋敷だったこの土地を入手しました。越後高田藩の榊原家とは徳川時代の四天王の一人とも呼ばれた名家です。江戸城の北方に目を向ける戦略的にも非常に重要な場所でしたので、榊原家をここに据えた経緯がありました。地政学的には武蔵野丘陵地の東端に当たる場所、本郷台地の東端からは筑波山、房総半島も一望できるので戦略的には非常に重要な場所だったと言われています。明治維新の際に、榊原家藩主は官軍に付きましたが、家臣の一部の68名は幕府側に合流し戊辰戦争に参戦しました。そのような事実が最近分かりました。榊原の榊は木偏に神と表しますので、神木隊と名乗って参戦しました。けれどもほとんど戦死し、生き残った者は榎本武揚と共に北海道函館の五稜郭まで行き、そのほとんどが戦死したと言われています。幕末から明治にかけては、日本国中が激動の時代だったのですが、このような人達の霊がここ旧岩崎邸界隈には今でも漂っているとの話があるほどです。(下段に続く)

Q.明治に入ってからの旧舞鶴藩知事牧野弼成の時代について

元々、ここには江戸時代には大名の中屋敷や下屋敷があったのですが、明治4年(1871)の廃藩置県により、藩主や当主の多くが国元に帰ってしまい、空き家同然に荒れ放題になってしまいました。そして明治政府の管轄に入ってしまいました。榊原家の後には、陸軍少将となった薩摩の桐野利秋、いわゆる「人斬り半次郎」とも呼ばれた中村半次郎に払い下げられました。それで一時期を保つのですが、明治10年(1877)の西南の役(西南戦争)で桐野利秋は戦死してしまいました。当主が亡くなり、再び明治政府に返還されて、その後には旧舞鶴藩藩主で知事の牧野弼成(まきのすけしげ)が所有しますが、一応権利だけは有していたようですが、ここに住んでいた証拠になる資料が残っていません。その後に岩崎彌太郎氏が入手することになりました。当時の購入額が3万4千円、当時では破格の額で、当時の一般的な地価は坪当たり2厘5銭と言われています。西南の役には総額3千万円から4千万円ほどの費用を要したと言われていますので、岩崎彌太郎氏がその海運事業を基に兵搬送から武器輸送までのすべてを請け負い、その一割にも当たる300万円ほどが支払われたと言われています。その翌年にこの地を購入しています。加えて明治11年(1878)には、現在の六義園12万坪、清澄庭園3万坪も購入しています。そして岩崎彌太郎氏は明治7年(1874)に大阪から東京に本社をこの地に移し、三菱商会と名乗りました。その当時は湯島の梅園町の天神様近くに住まいがありましたが、明治15年(1882)にここに移り住みました。その際には牧野から土地と家を購入しているのですが、岩崎彌太郎氏は家屋には無頓着だったようです。庭が好きだったので庭の整備に傾注するのです。明治12年(1879)から13年(1880)に掛けては、この界隈の水道事業を手掛けました。明治14年(1881)に上野の博物館で第3回国内物産展が開催されましたので、それに間に合わせるために水道を引いたのです。その水道でここにあった池を一杯にしたという話もあるのですが、資料が残っていません。ここの庭に池があったと言う話もあるのですが、どうもそれも資料がない。現在窪地になっている所が池だったのかなとも思われますが。(右段に続く)

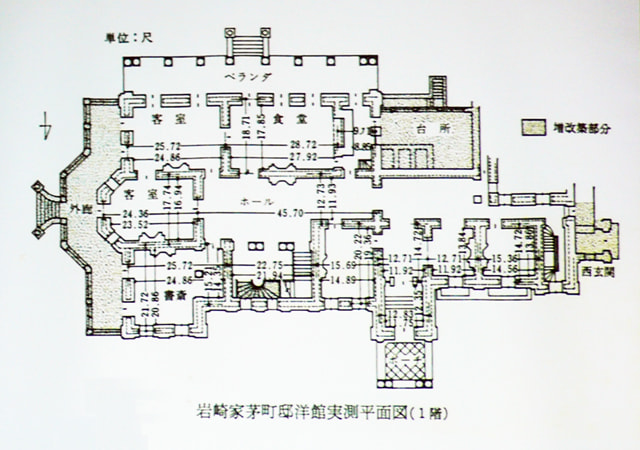

岩崎彌太郎氏は、いつかはここに立派な家を建てると言っていましたが、明治18年(1885)に亡くなってしまいました。その後を継いだのは彌太郎氏の子息の久彌氏ですね。彌太郎氏が亡くなった翌年には米国ペンシルバニア大学に留学し、5年後に日本に帰国し、三菱の副社長に就任します。29歳で社長に就任し、その間に保科家令嬢と結婚されて、その結婚祝いと言いますか、この様式の迎賓館を建てたと言われています。その時併せて建てられた和式住宅は建坪550坪、20数棟はあったでしょうね。壮大な計画で3年以上の期間を要したようです。

Q.久彌氏はアメリカに留学されていたので、この洋館はコロニアル様式なのでしょうか。

そうですね、その影響は多分にあったと思います。第1次設計図を見ると、設計を手掛けたジョサイア・コンドル氏の案では当初は石と煉瓦造りだったのですが、久弥氏は木造にこだわりがあったようです。それが第4次案まであるのですが、不思議な事に完成図が無いのですよ。4次案は現在の三菱地所が所有していますが、それともちょっと屋根の形が違います。建物は出来てから増改築したりするのが常ですから、最終的な図面とも異なっているのですね。(下段に続く)

Q.当初から和風の建物と洋風の建物と両方が建てられたのですか。

そうですね。明治時代は西洋建築の建物は言わば国家の至上命令でしたので、来賓を洋館で迎える、つまり迎賓の場は洋館であると。そういう時代だったのですね。だからイギリスからコンドルを招いてこれらの西洋建築物を次々に建てて行きました。この岩崎邸が建った時代は、まさに西洋建築のピークの時期だったと思います。コンドルは、また辰野金吾や曾禰辰三などの、その意思を継いだ有能な弟子たちを育てていくわけです。それまでは、本当に西洋建築を教えられる先生は誰一人いなかった時代です。それが時代を経て行く度に変化していきます。たとえば日露戦争で勝利し、小国が大国に勝ったということで一等国として認められるようになる。一等国の条件とは何かと言うと、その国の文化でお客様を迎える事もひとつのステータスだったのですね。そうすると、来賓を迎える場は洋館ではなくて和館になるわけですね。今までは門を入るとポーンと洋館が建っていて、そこで来賓を接待しました。しかし今度は違っているのですね。門を入り唐破風の玄関に入ると和式絨毯がドーンとあるわけです。日露戦争を契機に変わって行ったのですね。建築文化というのは、面白いですね、政治的、経済的な要因、文化の流行とかもあるのでしょうが、やはり日本はかなり政治的な影響が強い中で文化が変化して行く、そういう流れがあったのではないのでしょうか。(次ページに続く)

都立旧岩崎邸庭園サービスセンター長の松井修一さん

三菱財閥初代社長 岩崎彌太郎

(三菱広報委員会刊「みつびしプロフィール」より)